Begriffe klären: Was Low-Code und No-Code wirklich bedeuten

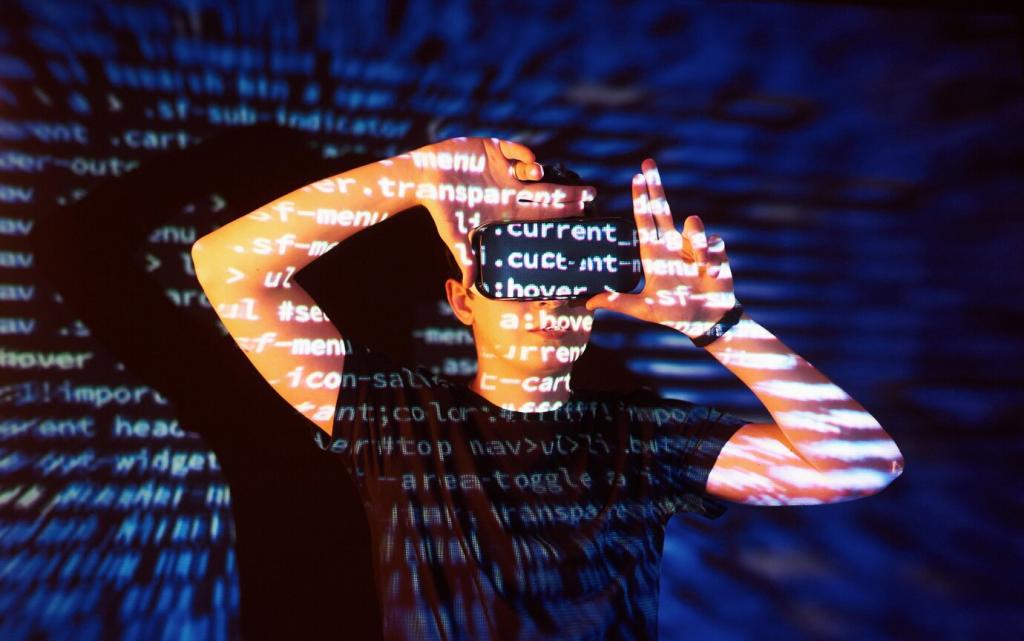

Low-Code beschreibt visuelle Entwicklung mit vorgefertigten Bausteinen, die bei Bedarf durch Skripte oder klassischen Code erweitert wird. No-Code verspricht vollständige Umsetzung ohne Programmierung, richtet sich stark an Fachanwender und setzt auf strikte, komfortable Vorlagen und Konfiguration.

Begriffe klären: Was Low-Code und No-Code wirklich bedeuten

No-Code eignet sich ideal für klar umrissene Formular-Workflows, einfache Genehmigungen und standardisierte Datenmodelle. Sobald komplexe Regeln, individuelle Integrationen oder spezielle UI-Komponenten benötigt werden, verschiebt sich der Schwerpunkt Richtung Low-Code, weil Erweiterbarkeit und Flexibilität entscheidend werden.

Begriffe klären: Was Low-Code und No-Code wirklich bedeuten

Die klare Trennung hilft beim Erwartungsmanagement, der Budgetplanung und beim Governance-Design. Wer No-Code wählt und später doch individuelle Logik benötigt, riskiert Workarounds. Umgekehrt kann Low-Code zu viel Freiheit bieten, wenn ein schlanker, vorgefertigter Ansatz völlig ausreicht.

Begriffe klären: Was Low-Code und No-Code wirklich bedeuten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.